AI赋能:设计教育释放更多人性自由

通过绘本和游戏的方式,“打开”传统乡村的魅力。即使没有美术基础,也能运用优秀的审美完成设计制图,并为前沿科学问题创造有趣的交互虚拟体验……

在大学的设计课堂上,学生们正在拥抱人工智能的新时代。他们可以零基础开始,利用美学进行创新设计。

全球高校都在推进人工智能教育改革。在上海交通大学,一场以设计学为主的跨学科AI实践和讨论正在进行中。

### AI赋能设计教育:设计师与机器的较量

设计师是否会因为人工智能(AI)而被淘汰?近期,在上海交通大学设计学院举办的一场“AI时代的人文与设计”论坛上,来自科技、人文、艺术等不同领域的专家和前沿探索者达成共识:AI与设计融合的关键在于平衡AI擅长的计算能力以及难以量化的感知体验。在AI引领的时代,设计教育应侧重培养学生的创新思维与解决问题的能力,同时鼓励跨界合作,以提升人类的核心竞争力。

### 设计师的价值不可替代

“AI的研究者对设计师思维特别感兴趣。”上海交通大学设计学院教授顾振宇解释道,“这是因为设计教育不仅传授知识,更强调在实践中的批判性思维能力。这是当前即使最先进的AI文本模型也无法完全取代的。”

同济大学设计创意学院长聘教授张黎则表示:“在未来,AI可能会替代80%的基础性设计工作,但设计的核心价值——人文性和体验性——仍是机器难以全面复制的人类领域。”涉及隐性需求洞察、人性化情感共鸣、原始创新等方面的高级设计能力,在短期内都是不可替代的。

### 利用AI释放创造潜能

上海交通大学设计学院院长阮昕提出:“计算与不可量化的‘设计思维’相结合,是新时代的新通识教育。语境和人性在设计中依然至关重要。”

人工智能赋能的设计教育能够帮助学生突破技术限制,获得更自由、创新性的表达空间。例如,在建筑学一年级的《设计制图》课程中,刘小凯老师利用AI辅助绘图和生成设计样本,显著提升了学生的审美积累和艺术修养。

通过观察发现,随着学习进程的推进,学生们在创意多样性和创造性方面表现出了明显进步,并缩短了彼此之间的差距。此外,结合人工与AI评分系统可以因材施教,帮助每位学生找到最适合自己的学习路径和风格。

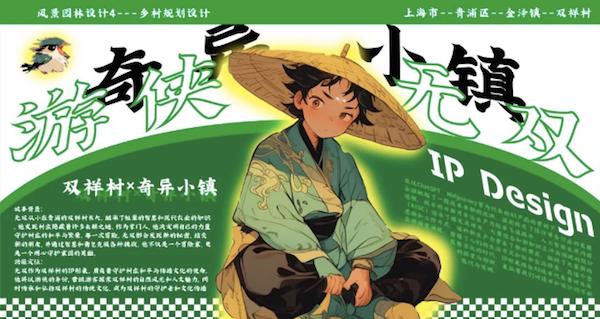

《乡村规划设计》是上海交通大学风景园林专业本科生的核心必修课程,由副教授于冰沁主讲。这门课的重点在于培养学生们解决“美丽乡村”建设中复杂综合问题的能力、创新思维以及分析研究能力。

于老师利用AI生成能力和VR技术等现代科技手段,解决了传统课堂上凭空想象的问题。她带领学生从生态、社会、文化、美学和经济等多个角度出发,并结合AIGC虚拟现实等前沿科学技术,为乡村提供在地性和前瞻性的解决方案。

例如,热依娜·艾山江同学利用AIGC大模型技术开辟了新的设计思路,在青浦金泽双祥村的设计中创造出一个名为“无双”的IP。她开发了一系列富有创意的衍生品和实体绘本,将实际场地与精彩故事相结合,为乡村振兴注入新活力。

于老师表示:“借助AI技术的支持,学生们可以更加专注于讨论设计学领域中的核心话题和问题,而不用过多纠结于表达效果的好坏。”这不仅增强了学生的自信心,也鼓励他们勇敢探索设计领域的真问题,并自由地进行创意表达。

“人”的判断至关重要。在上海交大推行的“AI+HI”人才培养方案推动下,设计学院积极促进人工智能与其他学科的融合,加快了学科专业的转型升级。众多教师已率先开展相关实践。

然而,在这一领域中,这些前沿实践更突显出“人”的重要性。在论坛尾声,阮昕引用了爱因斯坦对法国建筑师柯布西耶“模数”系统的评价。“模数”系统利用黄金比例和数学使建筑更加优雅,广受赞誉;但爱因斯坦认为它仅能减少“坏设计”。

那么,如何让“好设计”更容易实现呢?他播放了一段交大设计学院的延时视频——“一日光影”。在时间驱动下,日光透过屋顶窗格,在大厅拱柱间游走变幻。伴随着巴赫的大提琴曲,光影调皮地与建筑互动。

阮昕指出:“大楼虽非时间机器,无法量化时间,但能让人们感受到时间的存在。”如同建筑作为感知时间的载体,我们需在计算主导的世界里反思,如何通过视觉、听觉、嗅觉和触觉找回被忽视的真实感知与判断。