滥用AI换脸:侵害肖像权必担责

近日,广州互联网法院审理并结案了一起由“AI换脸”视频合成模板引发的侵权纠纷。

一位知名短视频博主发现自己的汉服装扮视频被某科技公司擅自制成了付费“AI换脸”模板。经过法院调查和审理后,认定该公司行为侵犯了该博主的肖像权。

问题随之而来:即便没有直接使用他人面部形象,是否也能构成对肖像权的侵害?

张先生是一位知名的短视频博主,经常在各大自媒体平台上发布含本人肖像的国风汉服装扮视频。最近,粉丝提醒他,在一款美颜拍照小程序中,他的汉服形象被作为模板进行付费使用。

张先生发现,该小程序运营方是某科技公司。用户通过付费可以获得此模板,并用于制作“AI换脸”效果,体验不同妆造风格。

当意识到自己的肖像权受到侵害时,张先生的代理律师严茜立即采取行动,代表他将该公司告上了法院。她表示:“张先生在古风圈中拥有一定知名度,粉丝反馈说存在侵权行为。”通过发饰、妆容和面部表情等特征,可以明确识别出这是对原告的肖像权进行侵害。

未使用他人面部形象的“AI换脸”是否构成侵害肖像权?

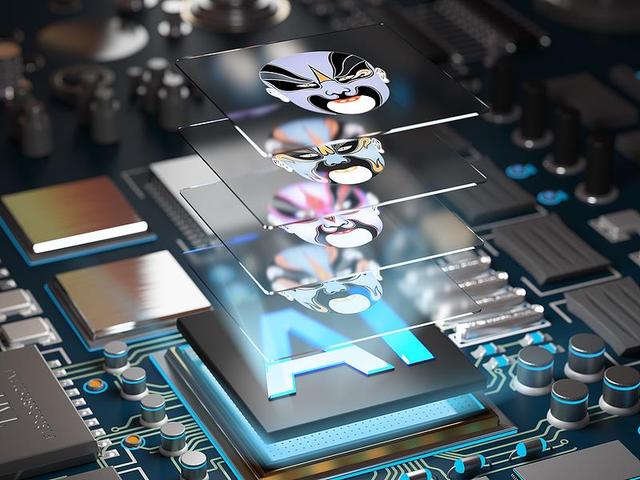

### AI换脸技术及其法律争议

AI换脸是一种基于人工智能的人体图像合成技术,它通过分解个人面部形象、身体形象甚至声音语调等特征,并与他人形象进行融合来实现替换效果。

在广州互联网法院的一起案件中,被告使用用户上传的面部特征替换了原视频中张先生的面部。这一行为引发了对是否构成侵害肖像权的争议。

### 侵权认定的核心问题

广州互联网法院综合审判三庭庭长曹钰表示,本案的主要焦点在于:在未直接使用他人面部形象的情况下,这种行为是否构成了侵犯肖像权。

被告辩称,他们仅利用了涉案视频中的妆容、服饰等非人格要素,并没有丑化或污损原告的肖像。因此,争议的核心在于,在不使用面部特征的情况下,被告的行为是否侵害了原告的肖像权。

### 法官的观点

法官指出,传统观念认为面部形象属于肖像范围是无疑问的。但在去除面部特征的情况下,某些不具备明显特征的身体形态和肢体动作可能较难被识别为特定自然人。

然而,在一些公众人物或具有鲜明特征的人中,即使没有使用面部特征,其他身体特征也可能足以使相关公众联想到具体的人。

曹钰庭长指出,在张先生发布的视频中,他以古风妆容并穿着汉服出镜。他的面部形象、发型、服饰和动作共同构成了其独特的外部形象。尽管涉案视频中的面部特征进行了调整,但通过与其他要素的对比,仍可以判断模板人物原型就是张先生。

考虑到张先生作为具有较高知名度的博主,他除面部特征以外的其他身体特征也具有较高的可识别性。法院认为,在这种情况下,原告的形象依然是可以被识别的外部形象,并且张某对这个形象拥有肖像权。

### 法院判决

广州互联网法院审理后认定,某科技公司未经张先生同意擅自利用其身体形象使用AI技术制作“换脸”视频构成侵权。最终判令被告向张先生赔礼道歉并赔偿损失2000元。

### 如何有效防范AI技术的滥用

本案提醒我们,在享受新技术带来便利的同时,也应关注由此可能引发的法律问题和道德风险。如何在保障创新与发展的同时保护个人隐私权等合法权益,仍需进一步探讨和完善相关法律法规。

近年来,随着技术的迅猛发展,人工智能领域迎来了新一轮热潮。然而,这种快速进步也带来了一些风险和隐患。

曹钰指出,AI技术的发展使得图像和视频更容易被修改,并且这种修改往往更加难以辨别。因此,我们需要充分认识到AI技术对肖像权等权益可能带来的影响。

为更好地保护各类合法权益,包括肖像权,我们应通过加强行政、司法及网络平台的监管与保护措施来应对这些挑战。同时,整个社会也需要提高对于这些问题的认识和防范意识。

2022年颁布的《互联网信息服务深度合成管理规定》明确了深度合成技术的应用规范,其中就包括禁止利用该技术侵犯他人的合法权益等条款。

朱巍认为,在不断发展的AI领域中,对相关行为进行有效的管理和约束至关重要。在传播渠道上实现作品溯源是可行的一种方法。