花地·读书|黄思榕读《人工智能往事》:通力合作,拒绝“附庸”

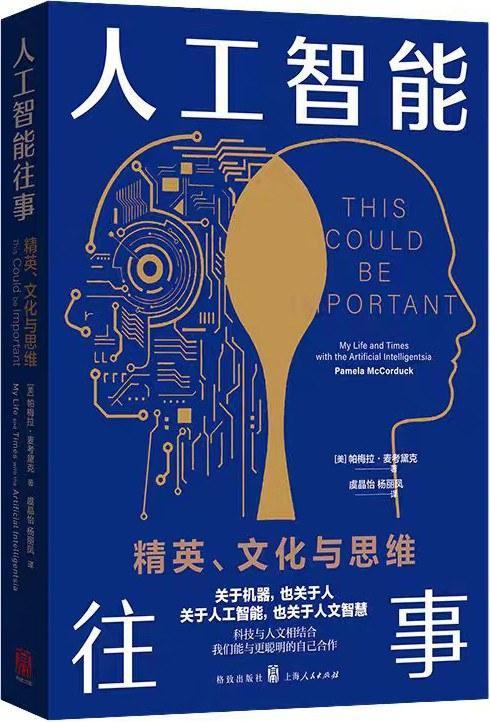

人工智能在过去几年里得到了迅猛的发展,并且相关的产品和服务逐渐进入了人们的视野。人们在感受到人工智能带来的指数级变化的同时,也开始思考:它对于人类到底意味着什么?作为一名见证了人工智能发展的见证者,帕梅拉·麦考黛克试图在其回忆录《人工智能往事》中解答这一问题。

作为一位科普作家,帕梅拉从人工智能概念出现开始就一直关注这一领域的发展,并与许多相关科学家保持着友谊。在她与这些关键人物交往的过程中,发现源于科学的人工智能并没有走向人文对立面,而是积极拥抱人类思维,体现了以人为主体的思想价值。探索人工智能的道路中,帕梅拉用人文的笔触书写科学故事,在其间认真思考“传承思想和人物个性”的过程,并希望通过一个个故事构建起人文文化与科学文化的桥梁,调解两种文化的对立冲突。显然,帕梅拉对人工智能发展持乐观态度,但这种乐观并非无限度的。她认为在科技发展中个人信息追踪、虚假信息泛滥、人工系统中的偏见等已显露弊端,需认真对待。然而,她不认同部分人文学者面对人工智能的恐惧心理,并将其称为“狄俄尼索斯式的恐惧”。当然,她提到这种心理产生并非没有道理:德国哲学家马尔库塞在《单向度的人》中指出:“理性主导下的科学技术使人类不自由状态合理化。”对科技过度依赖和追求使原本不可接受、容忍的不自由现象被视作理所当然。受制于这种框架的人实际上可能沦为生产线上的零部件,最终变成“异化”工具。而当下谁又能真正预见人工智能是否会成为新一轮奴役人的皮鞭镣铐?德国哲学家海德格尔认为技术的本质是一种“去蔽”的方式,人工智能同众多科学技术一样赋予了现代人认识自我、了解世界的便捷途径,并且也是一种“去蔽”。通过人工智能,人在短时间内获取大量信息并加以分析,从而认知未知事物,也可能因为过度依赖而失去认知其他途径。此时,“去蔽”变成了另一种遮蔽。帕梅拉意识到这些,所以她认为人文学者对人工智能的抵触情绪本质上是自我保护的表现,是对未知风险的警觉和真理探求的持续渴望。至于一些“人工智能会导致大屠杀”的言论,在她看来未免显得有些轻率和情绪化。但她也提到,这恰好说明在日益成熟的人工智能面前,我们人类应该正视其发展问题,并保持清醒头脑,拒绝成为人工智能附庸;利用人工智能提高效率的同时,始终不忘人类独特性,不断思考与探索。如此,我的理解是:人工智能技术本身并不具有类人思维,这意味着它的主体还是人而非机器,人工智能如何发展、如何使用也取决于人。更进一步来说,人工智能的目的还是服务于人、辅助于人,在生态文明建设中,它在生态保护、生态修复、生态预警等方面都能发挥作用。若人类懂得与自然和谐共生并杜绝中心主义,自然也会与人工智能合作,这正如帕梅拉指出的,人工智能可以成为人类审视自我的一面明镜,也带着人类去往这个世界上更合适的位置。